ソルフェージュって何?

ブログをご覧頂き、ありがとうございます♩

今回のテーマはこちら

ソルフェージュとは?

前回の記事で、演奏中につまづいてしまう原因の一つとして「ソルフェージュの訓練不足」が挙げられることをお伝えしました。

今回の記事では「そもそもソルフェージュとは何なのか?」を深掘りしていきます。

ソルフェージュは、楽譜を理解するための基礎訓練

ソルフェージュは、楽譜から音楽を読み取り、理解することに主眼を置いた基礎訓練の総称です。

訓練上、欠かせないのが楽譜の存在。

「んー楽譜かぁ…」と、思わず溜息が漏れたあなたも、この記事を最後までお読み頂くと、楽譜に対する印象が変わるかも?しれません

楽譜にはどんな情報が記されているの?

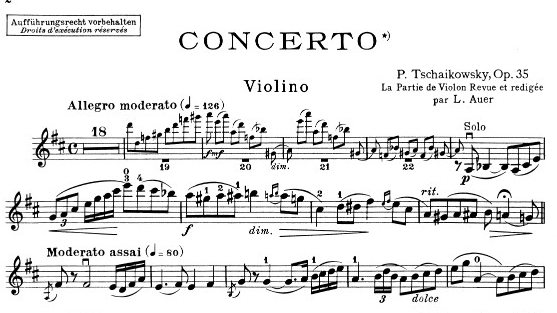

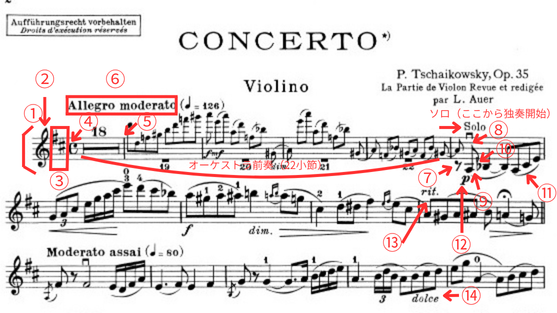

以下の譜面をご覧ください。

(出典元:IMSLP)

チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲から、独奏ヴァイオリンのパート譜の冒頭部分です。ヴァイオリン弾きなら一度は弾いてみたい、憧れの曲の一つですね。

この譜面に記された主な情報を、①~⑭までナンバリングしてみました。

①五線…5本一組の平行な直線。縦が音高(音の高さ)を表し、横は時間を示します(左から右に読み進めることで、時間が進んでいきます)。

②音部記号…五線の左端に記された記号。五線上の位置と音の高さを指定します。ヴァイオリンの譜面では、ト音記号を用います。

③調号…曲の調性(キー)を示します。(当作品はニ長調)

④拍子…拍が集まって形成された「まとまり」を示します。矢印が示している「4分の4拍子」は、4分音符(♩)1つを1拍としてカウントし、それらが4つ(4拍)集まることで、1小節(1つの小さな文節)となることを意味します。

⑤小節線…拍子によって形成された「小節」を区切る縦線。

⑥速度表示…音楽の速度を示します。

⑦休符、⑧音符…休符はフォルムでもって、休みの長さを示します。音符は「ぼう」と「はた」、「たま」の3つの要素でもって、リズムと音高を示します。

⑨加線…五線に収まりきらない高音や低音を記す際に書き加える短い線。

⑩臨時記号…一時的に音の高さを変化させる記号。

⑪アーティキュレーション…音のつながりや区切り方、ニュアンスなどを示します。ここでは「スラー」という記号でもって、音のつながり、ニュアンスが指示されています。

⑫強弱…音の強弱を示します。

⑬速度表示…⑥のように曲の冒頭に記された速度表示の他、曲中で速度を変化させたい場合に、このような表示が用いられます。「rit.」は「ritardando」(リタルダンド)の省略形で「だんだん遅く」という意味です。

⑭曲想用語…音の性格や表情、ニュアンスなどを指示する用語。「dolce」(ドルチェ)の直訳は「お菓子、デザート」。甘く、優しい音を求める指示です。

(※譜面には、これらの他に楽器の奏法にまつわる指示も記されていますが、ソルフェージュの観点から外れるため、今回は割愛しました)

いかがでしょうか。「楽譜を読むことは、音符という名のオタマジャクシを追いかけること」(=オタマジャクシさえ目で追えれば、楽譜が読める)と認識されている方が非常に多いのですが、実は音符の他にもこれだけの情報が記されているんですね。

ソルフェージュの本質は、こういった情報を読み取った「その先」にあります。

音楽を「脳内再生」出来る?

譜面に書かれた情報を読み取るために、知識が必要とされるのは言うまでもありませんが、知識を身に付けること以上に重要になるのが、譜面に書かれた音や音楽の流れを、楽器や声を使わずに頭の中で鳴らす(イメージする)こと。それこそが「ソルフェージュの肝」なのです。

「え?音や音楽を頭の中で鳴らす?それって、どういうこと?」

そう思ったあなたも、実は近しい経験をしているはずなんです。例えば…

初めて目にした詩や物語を淀みなく、スラスラと「朗読する」行為をイメージしてみて下さい。

朗読に至るまでの過程で、私たちはどのような行程を踏んでいるでしょうか?

真っ先に「発声」を思い浮かべた方もいらっしゃるかもしれませんが、一番最初に必要とされるのは「識字力」ではないでしょうか。文字を読み書きしたり、文章を理解する能力は必須と言えるでしょう。

その「識字力」を活用して詩や物語の内容を理解した後、すぐさま「発声」の段階へ移行…しているように、私たちは錯覚しがちですが。

実は「発声」に移行する前に、もう一段階踏んでいるのです。

それは「認識した文章を、脳内で音声として再生する」という段階。これを踏んた後、ようやく次の「発声」という段階に移行します。

朗読に限らず文章を黙読している時も、あなたの脳内では、読み取った文章が音声として再生されているはず。

「そんなの、全然意識したことなかったな」…もしあなたがそんな風に感じているとすれば、それは無意識のうちに「脳内再生」のスキルを日常的に駆使している(=駆使出来るくらい、身体に染み込んでいる)ことの証です。

演奏の世界では、この「脳内再生」こそが、先程お話した「ソルフェージュの肝」、すなわち音や音楽の流れを、頭の中で鳴らす(イメージする)こととイコールになる訳です。

「ソルフェージュの訓練なしで楽器を演奏する」ことを朗読に置き換えると、識字力ゼロ、脳内再生スキルもゼロの状態で、いきなり発声にチャレンジするようなもの。

無謀なチャレンジであることは、想像に難くありませんね。

ソルフェージュをおろそかにすると、何が起こるのか?

初歩の段階では譜面に記された情報量が少ないため、ソルフェージュをすっ飛ばしたとしても、先生(もしくは保護者)の助けを借りれば、どうにか演奏出来るケースが多いです。

ただレッスンが進むにつれ、譜面上の情報量が増えていき、曲はより複雑になっていきます。

譜面に書かれたことを1から10まで、逐一先生に解説してもらわないと曲の全体像を掴めない…

こうなりますとレッスン、練習ともに非効率にならざるを得ません。当然、ソルフェージュだけでなく要求される演奏技術も高度になっていきますから、遅かれ早かれ必ずパンクしてしまいます。

ソルフェージュの「意外な」メリット

「譜面を読む」という慣れない作業を、最初はまどろっこしく感じるかもしれませんが、ここでちょっと先の未来を想像してみて欲しいのです。

進学や就職、育児、介護などでレッスンを辞めざるを得ないタイミングは、残念ながら誰しも訪れるもの。

ただレッスンを辞めた後、ふと気分転換に「ちょっとあの曲、演奏してみようかな」と思い立つ時がくるかもしれません。そんな時、あなたにソルフェージュ能力が備わっていれば、例えその曲がレッスンで教わったことがない曲であったとしても、自力で譜面を読み、演奏することが出来ます。

譜面さえ手に入れば、第三者の力を借りずとも一人で演奏を楽しむことも叶えてくれる。それがソルフェージュなのです。

ヴァイオリンに限らず、他の楽器にチャレンジするシーンにおいても、ソルフェージュ能力は大いに力を発揮してくれるはず。

ソルフェージュは、音楽という世界の「入口」

朗読を引き合いに出しながらお話を進めてきましたが、朗読を成立させる要素は、私が例に挙げた識字力や脳内再生、発声のスキルだけではない、ということも、なんとなくご想像がつくかと思います。

識字力や脳内再生、発声は、いわば「朗読」の世界の入口部分。

入口のその先には、どんな世界が広がっているのでしょうか?

行間から登場人物の心情を想像したり、同じ作者の他の作品に触れてみたり。

話者が作品を深掘りする方法は実に多様です。

そして、話者が様々な角度から作品を照らすことで浮かび上がる深い世界に、聞き手は魅了されるのだと思います。

演奏の世界も同様です。ソルフェージュはあくまで音楽の入口に過ぎません。入口に立つまでの過程は、少々面倒に感じるかもしれませんが、その先には深くて面白い世界が広がっています。

私は生徒さんがソルフェージュを学んだ「その先」に広がる景色を一緒に眺めてみたい。そんな願いを胸に、日々生徒さんと向き合っています。

楽譜は、先人たちが生み出した知恵の宝庫

いかがでしたでしょうか?難しいものと思って何となく避けていた「楽譜」という存在、そしてソルフェージュを少しでも身近なものとして捉え直して頂けましたら幸いです。

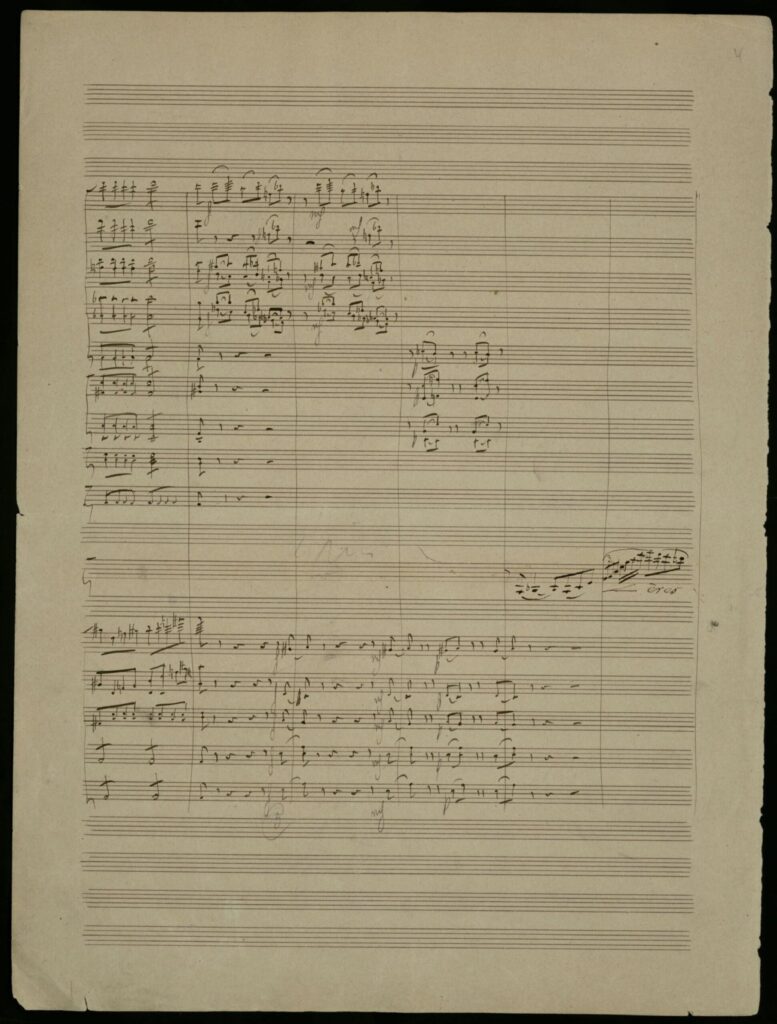

余談ですが、今回譜例として挙げたチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲、実はネット上でチャイコフスキー自身の自筆譜が閲覧出来ることをご存知でしょうか?

(出典元:IMSLP)

こちらがチャイコフスキー自身が書き記したスコア(総譜)と呼ばれる譜面。独奏パートだけでなくオーケストラの各パートも記された、いわば曲全体の設計図です。独奏ヴァイオリンが登場するページを抜粋してみました。

ソルフェージュ能力を磨くと自分が演奏するヴァイオリンパートだけでなく、こういったスコアも読み取れるようになります。

現に私の生徒さんには、こんな方がいらっしゃいます。

「曲全体の成り立ちを知りたい」

「普段耳にしている音楽が、楽譜上でどのように記されているのか知りたい」

そうおっしゃって自らスコアを購入し、譜面を読むことを楽しんでおられます。たとえ自ら演奏出来ずとも、譜面を眺めているだけで興味深く、面白い!とのこと。

録音技術が生まれる遥か昔、目に見えない音楽を「見える化」する手段として誕生し、発展してきた楽譜。そこには先人たちが生み出した知恵や工夫がギュッと詰まっています。

その楽譜を読み取ることで、何百年も前に異国で生み出された音楽や、それらを生み出した作曲家たちと繋がれるのです。

そんな、ちょっとロマンティックな旅の入口に、あなたも立ってみませんか?

コメント